dal settimanale Riviera Oggi numero 800

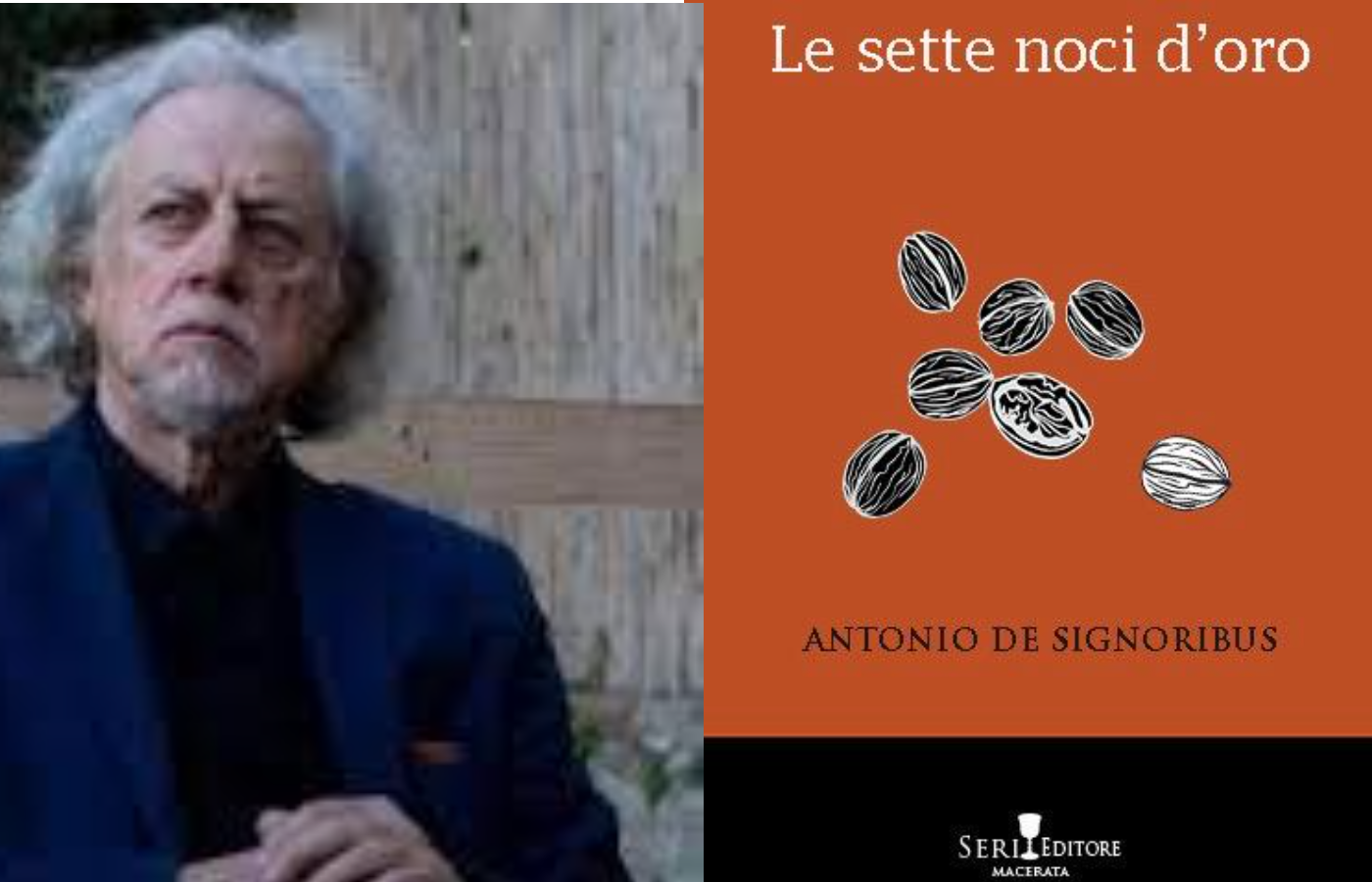

CUPRA MARITTIMA – Lo sguardo placido e penetrante, l’eloquio disteso e che mira sempre al significato più che alla forma. Il caratteristico pizzetto, al quale generazioni di liceali sambenedettesi si sono affezionati. Si chiama Antonio De Signoribus ed è uno degli intellettuali più profondi e fecondi della nostra terra. Scrittore e studioso di letterature primitive, in particolare della fiaba primitiva; insegnante di filosofia presso il Liceo Scientifico “Rosetti” di San Benedetto. giornalista per “Il Messaggero”, direttore responsabile delle rivista nazionale di Letteratura ed Arte “Istmi”. Suo fratello è il noto poeta Eugenio.

De Signoribus è nato e vive nella sua Cupra Marittima. Ultimo di una serie di pubblicazioni apprezzatissime nei premi italiani e internazionali, ha dato alle stampe il volume “Fiabe e leggende delle Marche. Alla scoperta di un mondo misterioso e sommerso dove passato e presente si fondono fino a diventare una cosa sola” per la importante casa editrice Newton Compton (copertina del libro in formato pdf fra i documenti allegati).

Conosciamolo meglio (per informazioni sulla sua bibliografia, il sito di riferimento è www.antoniodesignoribus.tk).

De Signoribus e la letteratura primitiva. Come nasce la sua passione?

«Nasce dal bisogno di riscattare un genere, in questo caso della fiaba, spesso definito dai mediocri un genere “minore”, ma non solo per questo ovviamente. Se la fiaba è stata ed è studiata dai più grandi antropologi e dai più grandi psicanalisti, senza pensare a tutti gli altri studiosi, non ultimi i filosofi, un motivo ci sarà pure. Anche se, in questi ultimi anni, la fiaba è stata oggetto di una rivalutazione e di un risveglio di interesse cui non sono estranei un rinnovato gusto per il fantastico in tutte le sue forme».

Perché questa passione per la fiaba?

«È una passione che nasce nell’infanzia e che non è mai tramontata. Tutto ciò che è poetico deve essere fiabesco, dice Novalis. Tutto è fiaba. Come non rimanere incantati, dunque, dalla sua magia, dai suoi personaggi strani, dal respiro della notte, dal bosco che nasconde tutte le insidie. Come non rimanere incantati dai suoi eroi? La fiaba li pone di fronte a grandi compiti, li invia incontro a lontani pericoli e, in fondo, il suo interesse non si fissa soltanto sul tesoro, sul regno, o sulla sposa che alla fine vengono conquistati, bensì sull’avventura. Nella fiaba non mancano, poi, anelli d’oro, arcolai, pietre preziose, stelle lucenti che s’imprimono sulla fronte, brutte che diventano belle e viceversa da un momento all’altro in un sottile e affascinante gioco di trasformazioni senza il quale la fiaba perderebbe molto del suo fascino e della sua bellezza. Amo, poi, questo genere letterario non solo perché “è un mondo dove tutte le ipotesi sono possibili” per dirla con Rodari, ma anche per lo stile, per la struttura, per l’economia, il ritmo, la logica essenziale con cui sono raccontate, come dice Italo Calvino».

Lei è stato definito il “Grimm marchigiano”. Ci può spiegare?

«Molto probabilmente sono stato accostato ai Grimm (in modo esagerato) perché è da un bel po’ di tempo che studio, che raccolgo fiabe e che trascrivo rispettando il più possibile la forma narrativa originaria e il ritmo secondo il quale sono state raccontate. Per quelle che provengono da fonti dialettali scritte ho dovuto effettuare, invece, un incredibile lavoro di traduzione rimanendo il più possibile fedele al testo…Ma anche sulle fonti scritte in italiano il discorso non è stato da meno, considerato il linguaggio di alcuni decenni fa, che ho dovuto riadattare e rivedere…».

La peculiarità della produzione fiabistica marchigiana?

«Innanzitutto vorrei citare il raccoglitore per eccellenza della nostra zona che è Luigi Mannocchi di Petritoli (1855-1936) la cui vitalità di studioso è testimoniata presso la biblioteca comunale di Fermo, dalle corpose raccolte di cultura e tradizioni popolari. E’ lui che ci ha maggiormente consegnato uno spaccato di vita popolare contadina di cui si è persa quasi completamente la memoria…E in questa produzione, anche se in forma fantastica, sostitutiva del reale, vi è come dice Sanzio Balducci presentando il mio libro, una forte presenza del contadino furbo che con la sua intelligenza riesce a risolvere le più intricate difficoltà e a raggiungere i gradini più alti della scala sociale…».

I marchigiani sono consapevoli di questa tradizione culturale?

«Secondo me non molti conoscono ancora le ricerche di Luigi Mannocchi, di Antonio Gianandrea di Jesi citato anche da Calvino, dell’ottimo Giovanni Ginobili di Macerata, di Caterina Beri Pigorini e di altri.. Ecco il senso del mio lavoro: contribuire a farli conoscere e fare conoscere la valenza di questi recuperi e la cristallinità della fiaba popolare che si presenta come un grande esempio di libertà inventiva».

Fiabe moderne e fiabe popolari: quali delle due hanno più valore?

«La fiaba ha sempre un valore, anche quella di oggi, pensiamo agli scrittori contemporanei per bambini, uno su tutti Rodari, però la fiaba popolare ha un tipo di svolgimento, come sottolinea il grande psicanalista Bruno Bettelheim, che si conforma al mondo in cui un bambino pensa e percepisce il mondo; per questo la fiaba è per lui così convincente. Egli può trarre molto più conforto da una fiaba che da una manovra consolatoria basata su un ragionamento e su punti di vista dell’adulto. In altre parole le fiabe popolari comunicano al bambino in forme molteplici che una lotta contro le avversità della vita è inevitabile, è una parte intrinseca dell’esistenza umana, che soltanto chi non si ritrae intimorito ma affronta risolutamente avversità inaspettate e spesso immeritate può superare tutti gli ostacoli e alla fine uscire vittorioso…come esce vittorioso il protagonista della fiaba, appunto».

La fiaba richiama momenti di riflessione, va assimilata, necessita di ritmi lenti. Oggi, in un mondo dove tutto scorre a ritmi sempre più veloci, e dove nessuno sembra trovare il tempo per fermarsi e riflettere, la fiaba troverà il suo spazio?

«E’ chiaro che lo spazio delle fiabe era quello delle veglie, del camino, di un tempo lento dove si aveva più tempo per meditare, per lasciarsi andare alla fantasia, per sognare…Ora il discorso è cambiato, i bambini passano molto tempo davanti alla televisione che impoverisce e “produce violenza” per dirla con il grande filosofo Karl Popper. Bisognerà, allora, recuperare il valore dell’ascolto…il bambino prova piacere ad ascoltare la voce di un genitore che gli racconta una fiaba, perché con questo sistema viene interrotta una rigidità generazionale, tornano i sentimenti, le emozioni, l’atmosfera ritorna magica…Bisognerà, anche, lavorare, secondo James Hillman, per rendere di nuovo completo l’adulto (insegnanti, genitori, nonni) allo scopo di ridare all’immaginazione quella posizione di primaria importanza nella coscienza di ognuno di noi, indipendentemente dall’età…Per questo bisognerà ripristinare il fretta il discorso sulle fiabe popolari».

Il De Signoribus insegnante di filosofia. Ci parli del suo quotidiano contatto con i giovani. Si parla tanto di educazione che non riesce ad essere trasmessa, di nuove generazioni prede della superficialità dei tempi. Lei cosa ne pensa?

«Non sono così pessimista sui giovani d’oggi, forse perché ho avuto sempre un bellissimo rapporto con i miei alunni, ma a parte questo penso che di fronte al minacciato disorientamento attuale la filosofia possa ancora scuotere i giovani “perché là dove cresce il pericolo cresce anche ciò che ti salva” dice Holderlin. Insomma, la filosofia si propone “come una luce che subitamente si accende da una scintilla di fuoco” citando Platone…e come una terapia dell’anima contro l’angoscia del presente…».

Lascia un commento

il miglior insegnante che io abbia mai avuto

Simone De Vecchis